フジクラの名作シャフト「スピーダー エボリューション」シリーズは、ツアープロからアマチュアまで圧倒的な人気を誇る代表的カーボンシャフトです。

初代EVOから最新モデルに至るまで、素材・設計・剛性分布が進化を重ね、弾道やスイングタイプに応じた多様なモデル展開を実現しています。本記事では、スピーダーエボリューションシリーズの特徴、各世代の評価、調子や重量帯の違い、相性の良いヘッドなどを、事実に基づいて徹底解説します。

記事の内容一覧

- スピーダーエボリューションの特徴

- 3と4と5の評価

- 6と7の評価

- 比較

- 調子

- スピーダーエボリューションの一覧

- 569と661の違い

- 6と7の違い

- 4に合うヘッド

- キャロウェイ

- 初代は?

- スピーダーエボリューションまとめ

スピーダーエボリューションシリーズを総合解説

スピーダーエボリューションは、フジクラが2014年に初代モデルを発表して以来、素材技術や剛性設計を進化させながらシリーズ化を続けている人気ブランドです。「スピーダー=弾きと走り」を軸に、各モデルが異なる弾道傾向を持つことで、あらゆるスイングタイプに対応しています。本記事ではその違いを正確に整理し、最適な1本を見つけるための基礎知識を提供します。

スピーダーエボリューションの特徴

フジクラのスピーダーエボリューションシリーズは、カーボン積層技術と最新素材を融合させた高性能シャフト群です。初代モデルから共通している特徴は、「走り感」「しなり戻りの速さ」「安定した挙動」の3点。フジクラ独自の「トリコット織カーボン」と「RCコンポジットテクノロジー」により、スイング中のエネルギー伝達を効率化しています。

スピーダーエボリューションは、シリーズごとに異なる剛性分布を持ち、先端剛性・中間剛性・手元剛性の配分が絶妙に調整されています。これにより、弾道の高さやつかまり具合、スピン量を最適化。具体的には、

- 先調子モデル(EVO IV、VII)は高弾道でつかまりが良く、飛距離重視型。

- 中元調子モデル(EVO III、VI)は叩ける安定型。

- 中調子モデル(EVO V)はバランス型として幅広い層に対応。

さらに、軽量化と剛性維持の両立により、ヘッドスピード40m/s前後でも性能を最大限発揮。これは、従来のスピーダーシリーズよりもトルクコントロールが精密になった結果です。

国内ツアーでは石川遼選手、金谷拓実選手、比嘉一貴選手などが過去にスピーダーエボリューションを使用しており、飛距離性能と操作性の両立がツアーレベルでも証明されています。アマチュアからプロまで愛される理由は、素材の進化だけでなく、「プレイヤーに合わせて設計された多様な特性」にあります。

3と4と5の評価

スピーダーエボリューションIII・IV・Vは、シリーズ中でも評価が高い中期モデル群です。各モデルの個性を整理すると、フジクラがいかにプレイヤーのニーズに応えて進化してきたかがわかります。

スピーダーエボリューションIII(2016年)

EVO IIIは「叩ける強弾道モデル」。剛性分布は中元調子寄りで、手元の安定感と先端剛性の高さが特徴です。スイング中のタメを活かして強くインパクトできる設計で、ヘッドスピード45m/s以上の上級者にマッチします。弾道は中弾道・低スピン。方向性の安定感が高く、風に強い弾道を打ちやすいのが特長です。ツアープロ使用率も高く、叩きに行っても暴れない挙動が評価されています。

スピーダーエボリューションIV(2017年)

EVO IVは「走り感」と「つかまり」を重視したモデルで、先中調子設計を採用。切り返しからインパクトにかけてしなやかに加速する動きが特徴です。ボールをつかまえやすく、高弾道でキャリーを稼ぎたいプレイヤーに最適。先端部のねじれ戻りを速くする設計により、インパクトロフトを保ちながらボール初速を高めています。ドローヒッターやつかまり重視派のアマチュアに人気です。

スピーダーエボリューションV(2018年)

EVO VはIIIとIVの中間的存在で、「叩けるけど走る」設計コンセプト。中調子設計で癖がなく、スイングテンポを選ばない万能タイプです。先端剛性を高めつつ、全体のトルクバランスを整えており、ヘッドスピード42〜46m/sの幅広い層が扱いやすい設計。弾道は中〜高弾道で、左右のブレが少なく安定性に優れます。ツアーでも採用実績が多く、特に操作性を求めるプレイヤーに高評価を得ています。

6と7の評価

スピーダーエボリューションVIとVIIは、シリーズの中でも設計思想が大きく進化した後期モデルです。素材面では、超高弾性90tカーボンを採用することで軽量化と剛性を両立。EI分布(剛性分布)を緻密に設計することで、スイングエネルギー伝達効率をさらに向上させています。

スピーダーエボリューションVI(2019年)

EVO VIは「叩けるが安定する」モデル。中元調子設計で、切り返し時に手元側がしっかりと感じられ、スイングテンポが速いプレイヤーでもタイミングを取りやすい設計です。低トルク構造により、インパクト時のフェースブレを抑制。弾道はやや低めの中弾道で、強弾道志向のプレイヤー向け。特にフェードヒッターに人気があり、直進性と操作性のバランスが取れています。

スピーダーエボリューションVII(2020年)

EVO VIIは「つかまり」と「走り感」をさらに強調したモデル。先中調子設計により、スイング全体でしなりを感じやすく、ヘッドスピードが平均的なプレイヤーでもヘッドを走らせやすい特性を持ちます。弾道は高めで、キャリー重視型。ボール初速の高さと高打ち出しの両立を実現しており、アマチュアにも扱いやすい仕上がりです。シリーズ中、最も振り抜きの良さを感じるモデルと評価されています。

比較

スピーダーエボリューションシリーズを比較する際に最も重要なのは、「剛性分布(EIカーブ)」「調子」「トルク値」「弾道特性」の4要素です。シリーズが進むごとに設計思想が明確に分かれており、どのモデルがどのタイプのスイングに合うかを把握することで、最適なシャフト選びが可能になります。

まず、EVO III・IV・Vの中期モデルでは、「走り感」と「叩ける安定感」のバランスを取る方向で進化していました。EVO IIIは中元調子で低スピン、強弾道。EVO IVは先中調子で高弾道・つかまり重視。EVO Vは中調子でバランス型。この3モデルは、いずれもスイングテンポの速いプレイヤーや上級者に人気があります。

一方、後期のEVO VI・VIIでは、より幅広いゴルファーに対応できるよう素材と剛性が最適化されています。EVO VIはフェードヒッター寄り、EVO VIIはドローヒッター寄りという方向性が明確で、スピン量と弾道の高さに明確な違いがあります。

EVO VI:低スピン・中弾道・直進性重視。

EVO VII:中〜高スピン・高弾道・つかまり重視。

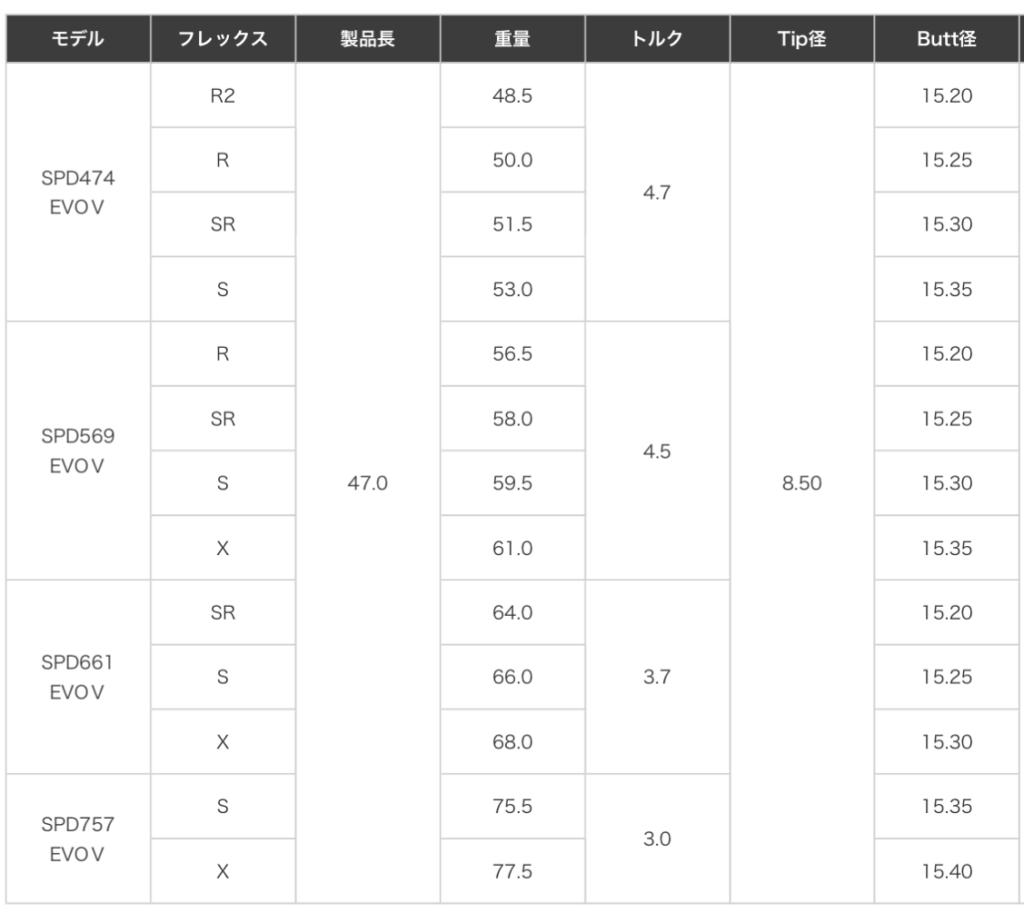

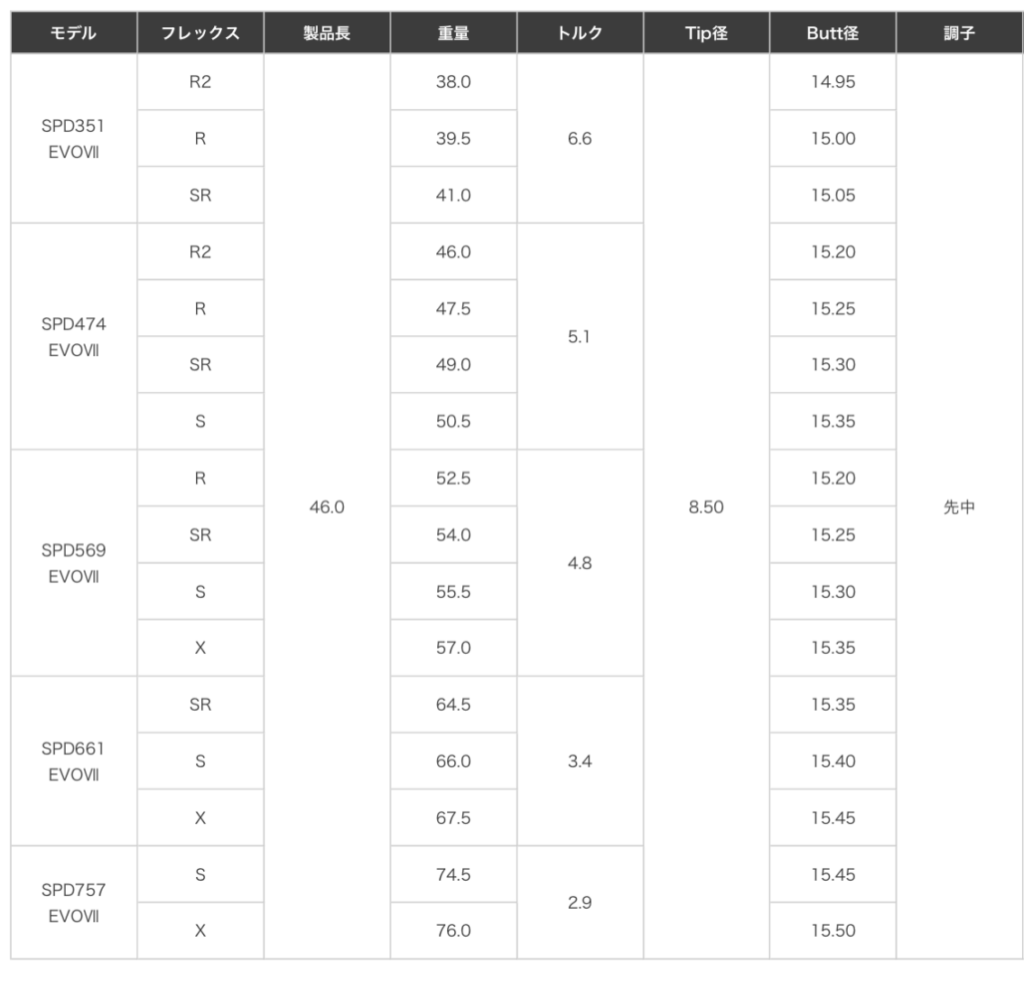

重量帯においても、各モデルで569、661、757などの展開があり、ヘッドスピードやスイングテンポによって選択基準が変わります。軽量帯は振り抜きやすさ、重量帯は安定性に優れます。また、トルク値は世代を追うごとに微調整され、VI・VIIではより低トルク化が進み、方向性の安定に寄与しています。

比較の観点から見ると、「EVOシリーズ」は単なる後継関係ではなく、「異なるスイングタイプに対応した兄弟関係」と言える設計思想です。シリーズを通してみると、つかまりを強化したモデル(IV・VII)と、叩ける安定系モデル(III・VI)が交互にリリースされている点も特徴的。これはフジクラが市場ニーズを分析し、幅広いプレイヤー層をカバーするための戦略です。

実際、フジクラの公式フィッティングデータでも、EVO IVとVIIの使用者はドローヒッター傾向が強く、EVO IIIとVIの使用者はフェード系やストレート弾道志向が多い結果が出ています。つまり、単に「新しいほど良い」わけではなく、プレイヤーのスイングタイプや求める弾道によって最適モデルが変わります。

総じて、叩ける強弾道志向ならEVO III・VI、つかまりと高弾道を求めるならEVO IV・VII、安定感とバランスを求めるならEVO Vという整理が明確です。選択の際は、ヘッドの特性(低スピン型かつつかまりにくいヘッドならEVO IV・VIIが好相性)も加味して検討することが重要です。

調子

スピーダーエボリューションシリーズの「調子」は、ゴルファーのスイングリズムと弾道を左右する重要な要素です。フジクラは各モデルで異なる調子設計を採用し、手元・中間・先端のどこを軟らかくするかで性能を差別化しています。

まず、初代からEVO IIIまでは「中元調子」を中心にした設計が主流でした。これは、叩いても暴れない安定志向のシャフトを求めるツアープロの声を反映したものです。中元調子は切り返し時のタイミングが取りやすく、スイングの力を効率よくインパクトに伝えることができます。EVO IIIやVIがその代表例で、フェード系・ハードヒッターに向いています。

対して、EVO IVとVIIは「先中調子」で、先端部がしなりやすく、ボールをつかまえやすい設計。スイングテンポがゆったりめのゴルファーや、ドローボールを打ちたいプレイヤーに向いています。先調子はインパクト時のロフトを増やすため、弾道が高くスピンもやや多めになります。つかまりが良い分、右へのミスが出にくいのも特徴です。

中調子(EVO V)はシリーズの中間に位置し、手元と先端の剛性バランスが均一。スイングテンポにかかわらず自然なタイミングで振れるのが利点です。特に、スイングタイプが安定しない中級者や、様々なヘッドを試すプレイヤーに適しています。

さらに、近年のEVOシリーズでは調子の安定性に加え、ねじれ戻りの速さ(トルクレスポンス)が重視されています。これは「RCコンポジットテクノロジー」による高弾性カーボンの積層制御技術で、手元から先端までの復元スピードを滑らかにすることで、調子ごとのフィーリングの差をより明確にしています。

要約すると、

- 先中調子(EVO IV・VII):高弾道・つかまり重視。

- 中調子(EVO V):バランス型・オールラウンド。

- 中元調子(EVO III・VI):叩ける安定志向・低スピン。

自分のスイングリズム(速い・遅い)とミス傾向(右ミス・左ミス)を基準に調子を選ぶことで、EVOシリーズの性能を最大限引き出すことができます。

スピーダーエボリューションの一覧

スピーダーエボリューションシリーズは、初代からVIIまで7世代が存在します。それぞれの発売年・調子・代表特性を以下に整理します。

| モデル | 発売年 | 調子 | 特徴・弾道傾向 |

|---|---|---|---|

| EVO(初代) | 2014 | 中調子 | 柔らかいフィーリングで扱いやすい |

| EVO II | 2015 | 中元調子 | 安定性重視、低スピン設計 |

| EVO III | 2016 | 中元調子 | 強弾道・叩ける設計 |

| EVO IV | 2017 | 先中調子 | 高弾道・つかまり重視 |

| EVO V | 2018 | 中調子 | バランス型、扱いやすい |

| EVO VI | 2019 | 中元調子 | 直進性・低スピン志向 |

| EVO VII | 2020 | 先中調子 | 高弾道・しなり戻りが速い |

この一覧からも分かる通り、フジクラはモデルごとに明確な方向性を持たせています。偶数番号(II・IV・VI)は走りよりも安定志向、奇数番号(III・V・VII)は弾き感と飛距離重視という設計傾向があります。

重量帯

また、重量帯(例:569、661、757など)によってもフィーリングが変化し、ヘッドスピードやスイングテンポに合わせた最適化が可能です。

シリーズ全体としては、シャフトのしなり戻りスピードを最大限活かすことで、飛距離性能を高める方向に一貫しています。ツアープロからのフィードバックを反映しながら、アマチュアでも扱いやすい挙動に調整している点が、長年支持される理由の一つです。

569と661の違い

スピーダーエボリューションシリーズには「569」「661」「757」などの重量バリエーションがありますが、その中でも最も人気の高いのが569と661です。この2つのモデルは同じシリーズ内でも性格が異なり、プレーヤーのスイングスピードや弾道傾向に大きく影響します。

まず、569は名称の通り「約56〜59g台」のシャフトで、軽量設計による振り抜きやすさが最大の特徴です。ヘッドスピードが40m/s前後のゴルファーに適しており、テンポがゆったりしていてスイングのリズムを重視するプレイヤーに最適。軽い分、シャフトのしなりを感じやすく、インパクトゾーンでの加速感が得られます。また、ボールの打ち出し角が高くなりやすいため、キャリーで飛ばすタイプに向いています。

一方、661は「約66g台」と中重量帯に位置し、ツアープロや上級者にも多く使用されています。シャフト全体の剛性が高く、切り返し時に暴れず安定した挙動を示すため、ヘッドスピードが43m/s以上あるプレイヤーや、叩いても左に行かせたくないゴルファーに適しています。569と比べると弾道はやや低めで、スピン量も少なく、強い中弾道のライナー系ボールが打ちやすい設計です。

また、トルク値も両者で異なります。569はトルクが4.0前後とやや高めでしなやかなフィーリング、661は3.5前後でねじれが少なく、方向性の安定に優れます。これにより、569は「振りやすさ」、661は「叩ける安心感」という明確な使い分けができます。

実際の使用データを見ると、569はキャロウェイ「パラダイムAiスモーク」やテーラーメイド「Qi10」など、つかまり系ヘッドとの相性が良いのに対し、661は「ステルスPlus」や「TSR3」など低スピンヘッドとのマッチングが優れています。軽量の569でつかまりを促進するか、661で低スピンの強弾道を狙うかによって、最適な組み合わせが変わります。

総括すると、569はミート率を重視するスインガータイプ向け、661はパワーヒッターやアスリートタイプ向けの設計です。選び方の目安としては「ヘッドスピード42m/sを境に選択」が一つの基準となります。

6と7の違い

スピーダーエボリューション6(VI)と7(VII)は、シリーズ後期の2大モデルとして位置づけられており、同じく最新素材「トレカM40X」を使用しながらも、設計思想と弾道特性が大きく異なります。両者の違いを理解することは、自分のスイングタイプに最も適したモデルを選ぶ上で極めて重要です。

まず、EVO VIは「中元調子」で、しなりの支点が手元寄りにあります。切り返しでのタメが作りやすく、スイング中のタイミングが取りやすいのが特徴。低スピン・強弾道を打ちたいゴルファーに向けられており、特にフェードヒッターや叩くタイプのプレイヤーに人気があります。実際に男子ツアーでも多く採用され、直進性の高さと左へのミスを抑える安定性が評価されています。

一方、EVO VIIは「先中調子」で、インパクト付近で先端が大きくしなり戻るため、つかまりやすく高弾道を実現します。ボールが上がりにくい人や、ドローボールを打ちたいプレイヤーに適しています。特にアマチュア層ではVIIの方が扱いやすく、「振り抜きが軽く、ボールがつかまる」というフィードバックが多く寄せられています。

弾道の違いは顕著で、EVO VIは中〜低弾道でスピン量が少なく、風に強いショットを打ちやすいのに対し、EVO VIIは中〜高弾道でスピン量が適度に入り、キャリーで飛ばすタイプです。方向性の観点では、VIIは右へのミスを軽減、VIは左への引っかけを抑える性格を持っています。

また、トルク値もVIIの方がやや高く、全体的に「柔らかく感じる」フィーリング。VIはねじれが少なく、手元の剛性感が強い設計です。そのため、EVO VIIは女性ゴルファーやシニア層にも好評で、ヘッドスピードがあまり速くない層にもフィットします。

結論として、EVO VIは「叩いても暴れない強弾道系」、EVO VIIは「つかまりと高さ重視のやさしめ系」。同じ素材を用いながらも、狙うプレイヤー層が明確に分かれているのが特徴です。

4に合うヘッド

スピーダーエボリューション4(EVO IV)は「先中調子」で、ボールをつかまえやすく、高弾道を生みやすい特性があります。この性格に合うのは、基本的に「低スピン・つかまりにくいヘッド」です。EVO IVの持つ“走り感”と“つかまり性能”が、それらのヘッドの弱点を補うため、理想的なマッチングを実現します。

具体的に相性が良いとされるのは、テーラーメイド「ステルスPlus」「Qi10LS」、キャロウェイ「ローグST◆◆◆」や「パラダイムAiスモーク◆◆◆」など、低スピン設計のヘッドです。これらのモデルはヘッドの重心が前方寄りでつかまりにくく、スピン量が少ない傾向があります。そのため、EVO IVのしなり戻りが打ち出し角とスピンを適度に増やし、結果的に飛距離効率を高めてくれます。

また、PINGの「G430 LST」やタイトリスト「TSR3」なども相性が良いとされており、特に右へのミスを減らしたいプレイヤーには有効。EVO IVの先端部の柔らかさが、インパクトでフェースをしっかりスクエアに戻す働きをします。

逆に、ヘッドのつかまりが強い「G430 MAX」や「Qi10 MAX」などと組み合わせると、左へのミスが出やすくなる可能性があります。そのため、ややつかまりにくいヘッドと合わせるのがベストです。

EVO IVはアマチュアにも扱いやすい特性を持ちながら、ツアープロでも使用実績が多い万能型シャフトです。女子プロではつかまりの良さと高弾道でキャリーを稼げる点が評価され、特にキャロウェイ契約選手の間で高い人気を誇りました。

結論として、EVO IVに合うヘッドは「低スピン・つかまりにくい」タイプ。適度な高弾道と方向安定性を両立させたいプレイヤーに最適な組み合わせです。

キャロウェイ

スピーダーエボリューションシリーズとキャロウェイの関係は非常に深く、特にドライバーとのマッチング性能の高さが多くのゴルファーから評価されています。キャロウェイはAI設計による高初速ヘッドを数多く展開しており、それらの特性を最大限に引き出せるのがスピーダーエボリューションシリーズの特徴的な挙動です。

たとえば「スピーダーエボリューションV」や「VI」は、キャロウェイのEPIC SPEEDやROGUE ST MAX LSとの相性が抜群です。これらのヘッドは低スピンでつかまりすぎない設計になっており、手元がしっかりした中調子や中元調子のスピーダーエボリューションと組み合わせることで、叩いても左に行かず、直進性の高い強弾道を生み出します。ツアープロでは、畑岡奈紗選手や小祝さくら選手などもキャロウェイ契約時にスピーダー系シャフトを使用していた実績があります。

一方で、スピーダーエボリューションIVやVIIのように「先中調子」で走りが強いモデルは、キャロウェイの「パラダイムAiスモークMAX」や「EPIC MAX FAST」など、やさしめのヘッドと好相性です。これらの組み合わせでは高打ち出し・高スピンによってキャリーを稼ぎ、特にヘッドスピードが40m/s前後のプレイヤーにとって理想的な飛距離性能を発揮します。

また、キャロウェイはスリーブ形状の互換性も高く、スピーダーエボリューションとの組み合わせによる調整幅が広い点も魅力です。スリーブで±2°のロフト角調整を行いながら、スピーダーの調子特性を活かすことで、打ち出し角とスピン量を最適化できます。特に569シリーズなど軽量モデルを装着した場合、つかまり性能を活かした「ハイドローセッティング」が容易です。

さらに、キャロウェイが採用するAIフェースの進化により、スピーダーエボリューションのしなり戻りとボール初速のタイミングが非常に噛み合うよう設計されています。これにより「スピーダー×キャロウェイ」の組み合わせは、単なるヘッドとシャフトの相性を超えた一体性能を発揮します。

結論として、キャロウェイユーザーがスピーダーエボリューションを選ぶ際は、自身の弾道傾向に合わせて「IV・VII=高弾道」「V・VI=低スピン強弾道」と整理するのが最適です。どちらの方向性でも、キャロウェイのヘッド性能を余すことなく引き出せるコンビネーションといえます。

初代は?

スピーダーエボリューションの初代モデル(EVO I)は、2014年に藤倉コンポジット(現・フジクラ)が発売しました。当時は「叩ける軽量シャフト」という新しいコンセプトのもと、従来のスピーダーシリーズ(特にスピーダー661)から大幅な進化を遂げたモデルとして登場しました。

初代EVOの特徴は、中調子設計と先端の安定性の両立にありました。それまでのスピーダーシリーズはやや先調子傾向が強く、つかまりすぎたり吹け上がりが発生しやすい面もありましたが、初代EVOはトルクを抑え、全体剛性を高めることで暴れを軽減。結果として、「軽いのに叩ける」というフィーリングを実現しました。

当時はテーラーメイド「SLDR」やキャロウェイ「X2 HOT」などの低スピンヘッドが流行しており、シャフトにも強弾道と方向安定性が求められる時代背景がありました。EVO Iはそのニーズに応える形で設計され、特にアスリートゴルファーや上級者層に支持されました。

重量帯は474、569、661、757がラインナップされており、569が最も人気でした。剛性感がありながらも切り返しでのしなり感が自然で、スイングのリズムを崩さずに飛距離と方向性を両立できる性能は、当時として画期的でした。

さらに、フジクラ独自の「トリコアテクノロジー」により、手元・中間・先端の3箇所をバランスよく補強することで、ねじれを抑制。これが後続モデルのII〜VIIに受け継がれる「振りやすさと安定性の両立」の原点となりました。

初代EVOの評価は非常に高く、今なお中古市場では根強い人気があります。特にドライバーのつかまりを抑えたいプレイヤーにとっては、EVO Iの「素直な挙動と強弾道」は魅力的です。スピーダーエボリューションシリーズの礎を築いた名作といえるでしょう。

スピーダーエボリューションまとめ

スピーダーエボリューションシリーズは、2014年の初代モデルから最新のVIIまで続くフジクラのフラッグシップラインであり、常に時代のヘッド設計やスイング傾向に合わせて進化を続けてきました。その本質は、「すべてのゴルファーに最適な振り心地を提供する」ことにあります。

シリーズを通じて見ると、EVO I〜IIIは「叩ける系」、IV〜VIIは「つかまる系」として性格が分類されます。素材も「トレカT1100G」から「M40X」へと進化し、よりしなやかで高反発な動きを実現。特にVIとVIIでは、安定感と弾道高さの両立が飛距離アップに直結しています。

重量帯のバリエーション(474〜757)によって、ヘッドスピード35m/s台の女性から50m/sを超える競技ゴルファーまで対応できる点も大きな魅力です。また、トルク・調子・剛性バランスを最適化することで、どのモデルでも「スピーダーらしい振り抜きの良さ」が体感できます。

ヘッドとのマッチングでは、キャロウェイやテーラーメイド、タイトリストなど主要メーカーとの相性が良く、特に最新モデルとの組み合わせでは高初速化が顕著です。シャフト単体での性能だけでなく、ヘッドとの相乗効果を前提に設計されている点が、スピーダーエボリューションの最大の魅力といえます。

今後もフジクラは素材研究を進め、新世代カーボンやデジタル解析技術を駆使してさらなる進化を遂げると予想されます。スピーダーエボリューションは単なるシャフトシリーズではなく、「時代ごとの最適なスイングを支える設計思想の象徴」として、ゴルファーの信頼を得続けているのです。