ディアマナTBが本当に飛ばないのか、ということについて、近年発売された三菱ケミカルの中元調子シャフト「Diamana TB」シリーズに対して、「飛距離が出ない」「使いこなせない」といった声が見受けられます。

しかし、これは果たして本当なのでしょうか?本記事では、TBシャフトの特徴や適正ヘッドスピード、使用プロ、挙動、振動数、調子の事実をもとに、飛距離性能の真相を徹底的に検証します。スペック選びや他モデルとの比較にも触れながら、TBシリーズの全貌を明らかにします。

記事の内容一覧

- 40と50Sのヘッドスピード

- スライサー

- 使用プロ

- 調子

- 特徴は?

- 振動数は?

- ディアマナTBは飛ばない?

- ディアマナシャフトは何調子

- 後継

- 似たシャフト

- 50Sについて

- ディアマナTBは飛ばないのかまとめ

目次

ディアマナTBは飛ばないのか?飛距離の真相を事実で解説

「ディアマナ TB 飛ばない」と言われる理由を、実際のスペックや特性、使用者情報をもとに徹底的に検証。ヘッドスピード適正、スライサーとの相性、使用プロの傾向から、実際の飛距離性能までを多角的に分析し、根拠ある情報で評価します。

40と50Sのヘッドスピード

ディアマナTBシリーズは、三菱ケミカルが展開する元・中元調子系のシャフトで、タイミングが取りやすく、方向性が安定する点が高く評価されています。なかでも、TB40(40g台)とTB50S(50g台Sフレックス)は、使用者のヘッドスピードとフィッティングが合わなければ、性能を活かしきれない傾向があります。

TB40は軽量設計で、R、SR、Sといった硬さが揃っています。このシリーズは、ヘッドスピード38〜43m/s程度のゴルファーに最適とされ、力のないシニアや女性、あるいはテンポがスローなスインガータイプに向いています。ただし、40g台のSフレックスを選んでしまうと、シャフトのしなり戻りがスムーズに機能せず、打ち出し角が低くなりやすく、結果として「飛ばない」と感じることもあるため注意が必要です。

一方でTB50Sは、重量50g台でSフレックスということもあり、適正ヘッドスピードは42〜46m/s程度。アスリート志向のアマチュア中級者以上に適したスペックです。このクラスになると、インパクト時にある程度シャフトをしならせる技術が求められ、タイミング良く戻せる感覚があるかどうかが飛距離と直結します。

特筆すべきは、TBシリーズ全体の特性として「過度なしなり感がない=安定するが、加速しない」と感じるゴルファーが一定数いることです。とくに40g台や50Sのような軽量クラスでは、スイングスピードを適正に保たなければエネルギーがシャフトに伝わらず、インパクトでのパワーが逃げてしまいます。

TB40やTB50Sを選ぶ際は、ヘッドスピードの目安を正確に測定し、自分のスイングテンポとリリースポイントに合った重さ・硬さを選ぶことが最も重要です。合っていれば非常に直進性が高く、曲がらず、安定したキャリーとランが得られます。逆に、軽すぎる・硬すぎる・しなりが合わないといった状態では、ミート率が落ち、飛ばない印象が強くなる原因となります。

シャフトは単体で性能を語るものではなく、ヘッドやボールとのマッチング、スイングとの適合性があって初めて「飛距離性能」が発揮されます。TB40や50Sで「飛ばない」と感じたゴルファーの多くは、スペック選定の段階でフィッティングが適切でなかった可能性が高いと言えます。

スライサー

スライスに悩むゴルファーにとって、シャフト選びは弾道の安定性と方向性に直結する重要な要素です。ディアマナTBシリーズは、「中元調子」というシャフト特性から、全体的に粘り感のある挙動を持ち、スライサーにとっては一見扱いにくいと感じる場合もあります。ただし、シャフトの特性を正確に理解すれば、スライス修正に大きな効果を発揮することも可能です。

まず、スライスが発生する主な原因は、インパクト時のフェースの開きとアウトサイドインのスイング軌道です。ディアマナTBは先調子ではなく、中元調子に設計されており、先端が暴れにくく、フェースの開閉が小さいという特徴を持っています。このことにより、フェースが開いたままインパクトするような「手打ち型スライス」は軽減されやすいという利点があります。

また、中元調子のシャフトは、ダウンスイングからインパクトにかけて、手元側がしなることでクラブ全体の挙動が安定し、切り返しのタイミングが取りやすくなります。この特性により、スライス防止の観点では「体で振るスイング」への矯正効果が期待でき、結果としてヘッドの入り方が改善し、スイングプレーンの乱れも抑制されやすくなります。

ただし、スライスの傾向が強く、常にフェースが開いてしまうタイプのゴルファーにとっては、TBの中元調子特性が「しなり戻りを感じにくい」と映ることがあります。特に、スイングスピードが遅く、シャフトを積極的にしならせられない場合、ヘッドが開いたまま当たるリスクが高くなり、「右にしか飛ばない」「捕まらない」といった印象に繋がる原因となります。

この場合、TBシリーズの中でもやや柔らかめのフレックス(例:TB50SRやTB40Rなど)を選ぶことで、シャフトの動きをより感じやすくなり、フェースターンが自然と起きやすくなるという効果が見込まれます。また、クラブ全体のバランス調整や、ヘッド重量の見直しによって捕まりを強化する工夫も有効です。

結論として、ディアマナTBはスライサーにとって万能なシャフトではありませんが、スイングの矯正意識がある中上級者にとっては、スライスを抑える方向に作用する可能性を秘めています。重要なのは、「スライスを力業で治す」のではなく、「スイング軌道とフェースコントロールの改善」に向けて、TBのしなりを利用できるかどうかにあります。

スライス傾向のあるゴルファーがTBを選ぶ際は、必ず試打を行い、シャフトがしっかりしなる感覚が得られるスペックであるかを確認した上で、選択することが肝要です。

使用プロ

ディアマナTBシリーズは、ツアープロの間でも高い評価を得ており、実際に使用しているプロゴルファーも複数存在します。特に男子プロツアーでは、中元調子の特性を活かし、安定した弾道と操作性のバランスを求める選手に選ばれています。

代表的な使用プロとしては、稲森佑貴プロが挙げられます。稲森プロは正確無比なフェアウェイキープ率で知られる選手であり、ドライバーの方向性に関して極めて高いこだわりを持っています。彼が使用していたのはディアマナTB 60Sであり、その選定理由には「手元側のしなり戻りによるリズムの取りやすさ」と「先端の暴れなさ」が大きく関係していました。

また、女子ツアーでは古江彩佳プロもディアマナTBを使用していた時期があります。古江プロのようにスイングテンポが安定しており、切り返しでのしなりをコントロールできるタイプのプレイヤーにとっては、TBの粘り感はタイミングの取りやすさに寄与します。これは方向性重視型のプレースタイルと非常に相性が良く、ショットの再現性を高める助けにもなっています。

ディアマナTBは先端剛性が高く、ボールが左に行きづらいため、フッカーや引っかけを恐れるプレイヤーからも支持されています。そのため、トーナメントにおいても「右に逃げる安心感」を活かし、思い切った振り抜きが可能になります。特に、ヘッドスピードが45m/s以上の選手にとっては、しなりの戻りをタイミングよく使えば飛距離と安定性を両立させる武器となります。

ただし、全プロに合うというわけではありません。ディアマナTBの粘り特性は、シャフトの動きに対して自分でタイミングを合わせるタイプに向いており、先端の加速をシャフト任せにしてしまうプロや、テンポの速いプレースタイルの選手には不向きとなるケースもあります。プロの中でも「合う・合わない」がはっきり出やすいシャフトと言えるでしょう。

以上のように、ディアマナTBは実際にプロの現場でも使用されており、ツアーレベルでの評価も高いことが確認されています。ただし、プロの使用はあくまでも参考情報であり、アマチュアがシャフト選びをする際には自身のスイング特性やテンポに合わせたフィッティングが必要です。使用プロの情報は「なぜそのプロがTBを選んだのか」を知る上で有益ですが、それをそのまま自己流で適用しても結果が出るとは限りません。

調子

ディアマナTBシリーズにおける最大の特徴のひとつが「調子」、すなわちシャフトのしなり位置です。TBは三菱ケミカルが展開するディアマナシリーズの中でも**「中元調子(ちゅうもとちょうし)」**に分類されます。この調子設計が、TBを他のディアマナシリーズや他社製シャフトと明確に差別化している点でもあります。

中元調子とは、シャフトのしなり戻りがシャフトの手元寄り、すなわちグリップ側と中間部で起こるタイプの設計です。この特性により、切り返しの際にしっかりと手元側に“粘り”を感じやすくなり、インパクトに向けてゆっくりとしなり戻っていく感覚を得ることができます。

この調子が意味するものは主に以下の3点です。

①切り返しの安定感

中元調子は、トップからダウンスイングへの切り返しにおいて、急激にシャフトがしならないため、スイングテンポを整えやすくなります。特にヘッドスピードが高く、切り返しで「間」を取りたいゴルファーにとって、この特性はスイングのリズム作りに大きく貢献します。

②球の方向性向上

先調子のシャフトに比べて、シャフトの先端が過度に走らないため、インパクトでフェースが急に返ってしまうようなミスを軽減できます。これにより、引っかけや左へのミスが出にくくなり、球筋の安定性が高まるのが大きな利点です。これはプロゴルファーだけでなく、アマチュアにも有益な要素です。

③タイミングの取り方に慣れが必要

一方で、先調子や中調子に慣れているゴルファーがTBを使用すると、「シャフトが硬く感じる」「しなりが少ない」といった印象を受けることがあります。実際にはしっかりとしなっていますが、そのしなり位置が手元側にあるため、タイミングを合わせられないと“しなりを感じにくい”と感じてしまうのです。

このため、ディアマナTBを選ぶ際には、自分のスイングテンポやリズムに合うかどうか、試打でしっかりと確認することが重要です。特に、スイングテンポが速く、シャフトの反応を瞬時に感じ取りたいという方には、TBのような粘るシャフトは合わない場合もあります。

また、重量帯によっても感じる調子のニュアンスは微妙に異なります。例えば50g台はやや先側に動きを感じやすく、60g台以上になるとより明確に中元調子らしい“粘り感”が増す傾向にあります。

結論として、ディアマナTBの「中元調子」は、スイングを自分で作っていく意識を持つゴルファーや、インパクト時の安定性・方向性を重視するゴルファーにとって大きなメリットとなります。逆に、シャフトの動きを使ってボールを飛ばしたいタイプには、タイミングの取り方にやや工夫が必要です。

特徴は?

ディアマナTBシリーズの最大の特徴は、その高い操作性と方向安定性にあります。三菱ケミカルが長年培ってきた素材技術と設計哲学を注ぎ込んだこのシャフトは、単なる「中元調子」シャフトにとどまらず、ゴルファーのスイングを高次元で支えるための複数の先進的な特徴を備えています。

①プレミアム素材「MR70」の採用

ディアマナTBでは、航空宇宙分野でも使用される高強度・高弾性素材「MR70」が全モデルに使用されています。この素材は、従来のカーボンファイバーよりも強度と反発力が高く、シャフトのトルクを抑えながらも安定したしなり戻りを可能にします。これにより、ブレの少ないスイング軌道と、インパクト時のエネルギー伝達効率の向上が実現されます。

②中元調子設計による粘り感と操作性

TBは中元調子ながら、単に手元側がしなるだけでなく、シャフト全体が「ゆったりと粘る」ような設計です。これにより、切り返しからインパクトまでの過程でスイングのリズムが取りやすくなり、自分のタイミングでシャフトを使えるという感覚が得られます。ヘッドが暴れないため、弾道が左右に散りにくく、コントロール性能が高いことも評価されています。

③左へのミスが出にくい

先端部分に適度な硬さを持たせているため、インパクト時にフェースが急激に返るのを抑制できます。この設計は、特にフッカーや引っかけのミスに悩むゴルファーにとって有効で、打ち出し方向の安定と安心感をもたらします。また、低スピン傾向のシャフトとしても知られており、高弾道かつ適正なスピン量の弾道を実現しやすいです。

④重量バリエーションが豊富

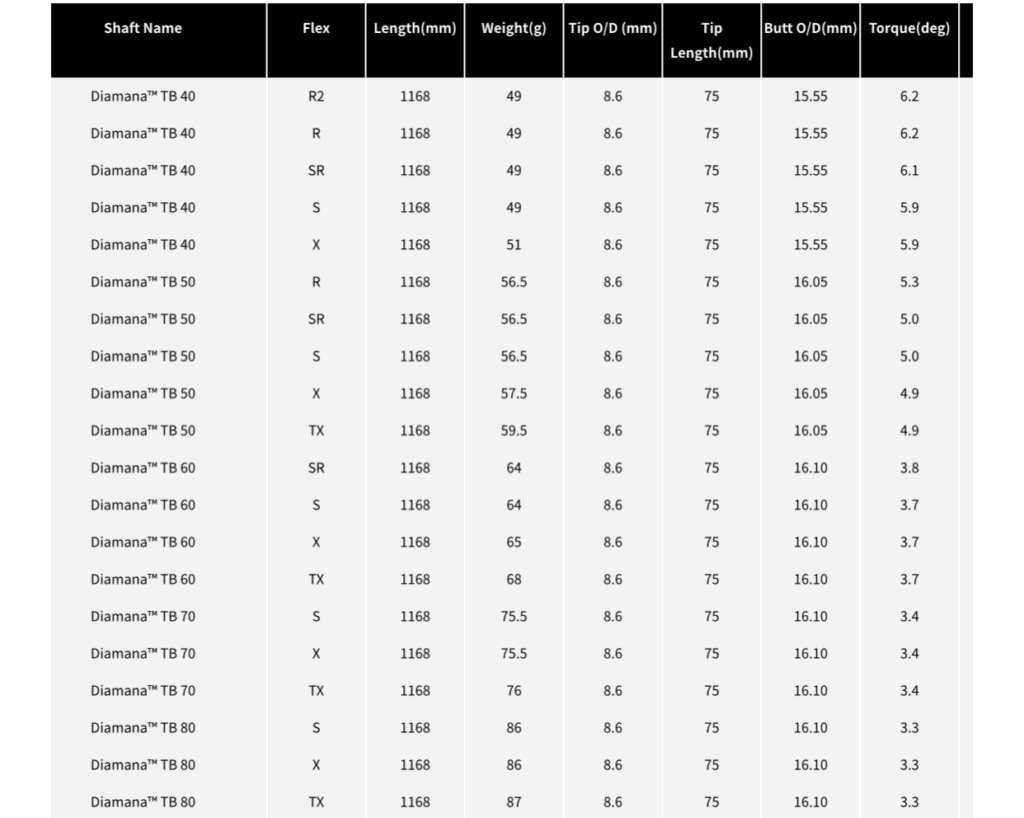

ディアマナTBは40g台から80g台まで幅広い重量帯で展開されています。これにより、ヘッドスピードや筋力、スイングタイプに応じた最適なスペック選びが可能です。アマチュアゴルファーに人気の50Sや60Sはもちろん、プロが使用する60TXや70Xといった重硬スペックまで用意されており、幅広いゴルファーに対応できます。

⑤適度なしなりと戻りでミート率向上

ディアマナTBは極端なしなりやクセがなく、タイミングが取りやすいためミート率の向上につながりやすい設計です。特にテンポよく振るゴルファーや、ダウンスイングでスピードを加速させるタイプにフィットしやすいシャフトです。打点が安定することで飛距離のばらつきも抑えられ、結果的にスコアメイクにも好影響を及ぼします。

総じて、ディアマナTBの特徴は「暴れず、しっかり粘り、再現性が高い」ことにあります。飛距離だけでなく、方向性やスイング全体の安定感を求めるゴルファーにとって、非常にバランスの取れた設計と言えるでしょう。

振動数は?

シャフト選びにおいて重要な指標の一つが「振動数」です。振動数とは、シャフトの硬さやしなりやすさを数値で表したもので、クラブを固定しシャフトを揺らした際の1分間あたりの振動回数(cpm=cycles per minute)で測定されます。ディアマナTBシリーズの振動数は、その設計特性と一致するようにバランスよく設計されています。

①振動数の目安(50Sの場合)

以下に、ディアマナTBの代表的なスペックである「50S」を装着したドライバー(45.25インチ想定)の振動数の一例を示します。

| スペック | 振動数(目安) |

|---|---|

| TB50 R | 約235cpm |

| TB50 S | 約245~250cpm |

| TB50 X | 約260cpm |

この振動数は、あくまで組み上げ方法やヘッド重量によって前後しますが、一般的なSフレックスであれば250cpm前後がスタンダードといえます。ディアマナTBもこの基準に近く、特に「硬すぎる」「柔らかすぎる」といった極端な特性を持たない、非常に中庸な設計となっています。

②中元調子らしいしなり戻りと振動数の関係

ディアマナTBは振動数自体は平均的ですが、「中元調子」特有の粘り感によって、実際の振り心地としては“しっかり感”を強く感じやすいシャフトです。つまり、数値的にはそれほど硬くなくても、体感的には「硬めに感じる」ケースがあるのです。

これは、しなり戻りのポイントが手元~中間に集中しているため、シャフトの先端が暴れず、スイング中に余計な動きが起こらないことに起因します。そのため、振動数だけでTBのフィーリングを判断するのは難しく、実際の試打でのフィーリング確認が重要です。

③振動数と飛距離の関係

振動数が高ければ硬く、低ければ柔らかい傾向があります。硬い=飛ぶ、というイメージを持たれることもありますが、実際には自身のヘッドスピードやスイングテンポに合った振動数を選ぶことが、最も飛距離につながります。

ディアマナTBは平均的な振動数で設計されているため、極端にヘッドスピードが速すぎる、または遅すぎる方には別のモデルが適している可能性もあります。しかし、ヘッドスピードが40~47m/s程度の一般男性ゴルファーであれば、TB50SやTB60Sはマッチしやすいスペックです。

④注意点:スペックにより振動数差が大きい

TBシリーズは重量帯・フレックスによって振動数の幅が比較的大きいため、60g台になるとSでも260cpmを超えることがあります。また、TX(ツアーエクストラ)フレックスになると280cpm近くに達することもあり、アスリート向けの設定になっています。自身の体力やスイングスピードと相談のうえ、慎重に選ぶことが求められます。

結論として、ディアマナTBの振動数は非常にバランスが取れており、癖が少なく扱いやすいシャフトといえます。しかし、数字だけで判断せず、実際のフィーリングやスイングとの相性を試打で見極めることが最も重要です。

ディアマナTBは飛ばない?

「ディアマナTBは飛ばない」という声を耳にすることがありますが、これは必ずしもシャフト性能が低いという意味ではありません。

合わない人が飛ばせない

結論から言えば、**ディアマナTBが飛ばないのではなく、“合わない人が飛ばせない”**という表現が正確です。ここでは、その理由と背景について詳しく解説します。

①飛ばないと感じる要因

ディアマナTBは中元調子のシャフトであり、スイングテンポが速いプレーヤーや、切り返しでタメをしっかり作れるプレーヤーに適した設計です。逆に、以下のようなスイングタイプの方は飛距離が伸びにくいと感じる可能性があります。

- 手元でしなりを感じにくいプレーヤー

- 切り返しでタメを作れない(ダウンスイングが緩やか)

- シャフトのしなり戻りを使う意識がない

- ヘッドスピードが40m/s未満のゴルファー

このような場合、シャフトがうまく加速に寄与せず、結果として飛距離が出ない、すなわち「飛ばない」と感じてしまうことが多いのです。

②ディアマナTBの飛距離性能

ディアマナTBは、三菱ケミカルの高弾性素材「MR70」を使用し、しなりと復元性のバランスが極めて高いモデルです。弾道は中弾道でスピン量はやや少なめ。つまり、吹き上がらずに前に強く進むボールを打ちやすくなっています。

このため、飛距離を稼ぐというよりも、「安定した中弾道を狙い通りに打てる」という評価が高く、実際にツアープロの間ではフェアウェイキープ率の向上やスピンコントロール性の高さから愛用者が多いのが特徴です。

③比較対象による誤解

「飛ばない」という印象は、他のシャフトと比較したときに生じることもあります。たとえば、先調子でインパクト時に大きくしなる「スピーダーNX」や「VENTUS TR RED」などのシャフトと比べると、ディアマナTBは穏やかで粘るフィーリングになります。その分、インパクトでのボール初速が上がりにくいと感じることがあるのです。

しかしこれは、コントロール性や打点の安定性とトレードオフであり、「飛ばない」というよりは「飛ばすための特性が違う」と理解すべきです。

④ユーザーの評価傾向

SNSや口コミ、試打会などでは以下のような評価がよく見られます。

- 「安定するけど、爆発力はない」

- 「飛ばないと思っていたが、実はミート率が高くなって平均飛距離が伸びた」

- 「スライスしなくなった結果、トータルでは飛ぶようになった」

つまり、初速やキャリーだけを見ると飛ばない印象がありますが、方向性やランを含めた総合飛距離ではむしろ伸びたという評価が多く見られるのです。

⑤まとめ:シャフト性能はマッチングが全て

ディアマナTBは「飛ばない」のではなく、「扱い方によって飛ばないように感じることがあるシャフト」です。自分のスイングテンポやしなりのタイミングに合えば、非常に高い飛距離性能を引き出すことも可能です。

したがって、ディアマナTBを検討している方は、シャフトの特性と自身のスイングを照らし合わせたうえで試打を行い、「飛ぶ・飛ばない」ではなく「合う・合わない」の視点で判断することが重要です。

ディアマナシャフトは何調子

ディアマナシリーズは三菱ケミカルの代表的なカーボンシャフトブランドであり、複数のモデルが存在します。それぞれに異なる“調子”が設定されており、「ディアマナ=〇〇調子」と一括りにすることはできませんが、ここではその中でも特に「ディアマナTB」の調子を軸に、ディアマナシャフト全体の調子構成と傾向について詳しく解説します。

①調子とは何か

まず「調子」とは、シャフトのどの部分がしなりやすいか、つまり柔らかく設計されているかを示す指標です。一般的には以下の3種類に分類されます。

- 先調子:シャフト先端がしなる。高弾道・つかまりやすい。

- 中調子:シャフト中央がしなる。バランス型。

- 手元調子:シャフトのグリップ側がしなる。低弾道・操作性が高い。

②ディアマナTBの調子:中元調子

ディアマナTBは公式に「中元調子」とされています。これはシャフトの手元から中間にかけてしなりやすく、先端は比較的しっかりしている設計です。スイング中のタメを生かしやすく、切り返しでしなりを感じながらインパクトで正確な再現性を得られるのが特徴です。

この中元調子の設計は、ドライバーショットにおける安定性と方向性の良さを重視するプレーヤーに適しており、特にインパクトロフトやフェースの向きを一定に保ちたい上級者・競技志向ゴルファーに人気です。

③ディアマナの他モデルの調子一覧

以下に、ディアマナシリーズの代表的なモデルとそれぞれの調子をまとめた表を記載します。

| モデル名 | 調子 | 特徴 |

|---|---|---|

| ディアマナTB | 中元調子 | 安定感と操作性。スピン少なめで前に強い弾道。 |

| ディアマナZF | 中元調子 | TBより捕まり強め。フェード系向き。 |

| ディアマナDF | 中元調子 | フェードしやすく、操作性が高い。 |

| ディアマナBF | 中元調子 | 打ち出し高めで、寛容性がある。 |

| ディアマナRF | 中調子 | やや捕まりやすく、オートマチックな挙動。 |

| ディアマナPD | 元調子 | 低スピンで強弾道。叩けるプレーヤー向け。 |

このように、ディアマナシリーズの多くは「中元調子」を基本設計としていますが、最近ではPDのようにより先端剛性が高く、叩いても暴れない元調子系のシャフトも登場しています。

④調子選びとフィーリングの関係

調子が異なると、同じヘッドスピードでも打ち出し角やスピン量が大きく変わります。以下の傾向が一般的です:

- 先調子:高打ち出し・高スピン。ヘッドスピードが遅めでも距離を稼げる。

- 中調子:平均的な打ち出し・スピン。バランス型。

- 中元・元調子:低スピン・低打ち出し。ヘッドスピードが速い人向け。

特にディアマナTBのような中元調子は、ヘッドスピードが43m/s以上で、ある程度シャフトをしならせてタイミングを取れるゴルファーに合いやすくなっています。

⑤中元調子のメリットと注意点

メリット

- 操作性が高く、自分の意図で球を打ち分けやすい

- インパクト時のフェースの向きを安定させやすい

- スピン量が安定し、風に強い弾道が打てる

注意点

- スイングテンポが遅いとシャフトのしなりを活かしにくい

- 先調子に慣れている人にはタイミングが取りづらい可能性がある

- 初心者や非力なゴルファーには重く感じやすい

中元調子のシャフトは、スイングに再現性がある中〜上級者にとって高いパフォーマンスを発揮しますが、スイングテンポやタイミングに不安がある場合はやや難しく感じることもあります。

後継

ディアマナTBは、三菱ケミカルのディアマナシリーズの中でも2020年に登場した比較的新しいモデルです。そのため、従来のモデルと比較して「どのモデルの後継にあたるのか?」という点は、ゴルファーの間でもよく話題になります。このセクションでは、ディアマナTBの設計思想や特性から、過去モデルとの関係性を探り、「どのモデルの後継にあたるのか?」を明確にしていきます。

①ディアマナTBはBFの後継ポジション

結論から言えば、ディアマナTBはディアマナBFの後継モデルという位置付けが最も適切です。三菱ケミカルの公式資料やフィッティングデータでも、TBのターゲットユーザーやシャフトの剛性設計はBFを踏襲していることが示唆されています。

- **BF(Blue Board Fifth generation)**は、「中元調子」で、安定した挙動と振り抜きの良さでプロ・アマ問わず人気が高かったモデルです。

- **TB(Tour Blue)**は、その流れを汲みつつ、最新素材「MR70」や「Boron Fiber」を使用してトルクと剛性バランスを再設計しています。

これにより、BFで培った信頼性とコントロール性能を維持しながらも、さらなる弾道安定性と低スピン性能を強化した設計になっています。

②シリーズ系譜の中での位置づけ

ディアマナシリーズには、代々「色と世代」で分けられる系譜があります。以下のようにモデルが展開されており、TBはその中で「Blue Board系統(青系)」の第6世代に該当します。

| 系譜 | モデル名 | 発売年 | 調子 |

|---|---|---|---|

| 初代Blue | ディアマナS73など | 2005年 | 中調子 |

| 二代目Blue | ディアマナBB | 2012年 | 中元調子 |

| 三代目Blue | ディアマナBF | 2016年 | 中元調子 |

| 四代目Blue | ディアマナTB | 2020年 | 中元調子 |

このように、ディアマナTBは明確に「Blue系=操作性・安定性重視の中元調子系」の正統進化版として設計されていることがわかります。

③後継モデルとしての改良点

ディアマナTBが後継として位置づけられるBFと比較すると、以下の点で進化しています:

- 素材技術の進化:MR70カーボンの採用により、より高強度・高弾性となり、振動の収まりとエネルギー効率が向上。

- 低スピン化:先端剛性を上げることで、スピン量を抑えて強い球が出やすく設計。

- タイミングの取りやすさ:中元調子ながらクセのない挙動で、リズムを取りやすい。

これらの点から、TBは「BFの弱点を補い、長所を伸ばした後継モデル」と評価されます。

④プロやフィッターの評価

多くのクラブフィッターや契約プロたちも、ディアマナTBを「BFからの乗り換えに最適」と位置づけています。特に以下のような声が多く聞かれます:

- 「BFよりもしっかり感があるが、タイミングが取りやすい」

- 「風に強く、方向性が安定している」

- 「硬いけど暴れない、不思議な安心感がある」

これらの評価は、まさにBFの後継らしい特性を受け継ぎつつも、現代のヘッドやボールとマッチした設計であることを示しています。

⑤注意点:完全な上位互換ではない

ただし、すべてのゴルファーにとってTBがBFの「完全な上位互換」とは限りません。たとえば、BFの軽快なしなり戻りが好きだったプレーヤーには、TBの剛性感がやや重く感じられる場合もあります。特にスイングスピードが中程度以下のプレーヤーには、TBよりも柔らかい挙動のシャフトの方が合う可能性もあるため、試打は必須です。

似たシャフト

ディアマナTBを検討しているゴルファーがよく気にするのが、「他に似たようなシャフトは何か?」という点です。TBは中元調子で、しっかりとした手元側の剛性と先端の強さを併せ持つモデルですが、完全に同じフィーリングのシャフトは存在しません。しかし、設計思想やフィーリングが近いモデルはいくつかあり、用途やスイングタイプに応じて比較検討する価値があります。

①ベンタスブルー(Velocore)

まず最も比較されやすいのが、**藤倉コンポジットの「ベンタスブルー(Velocore搭載)」**です。このシャフトも中元調子に分類され、低スピン・低弾道系で強い弾道を狙いたいプレーヤーに人気です。

- 似ている点:手元がしっかりしており、インパクト時に先端が暴れずラインを出しやすい。現代的な低スピン設計。

- 異なる点:TBよりも先端剛性がさらに高く、スイートスポットを外すと弾道が弱くなりやすい。

TBよりもハードスペック寄りなので、ヘッドスピードが45m/s以上の上級者向けです。

②ツアーAD DI

グラファイトデザインの**「ツアーAD DI」**も候補に挙げられるシャフトです。DIは元調子よりの中調子で、切り返しでのしなりを感じやすく、タイミングが取りやすいという特徴を持ちます。

- 似ている点:全体剛性のバランスが取れており、安定した中弾道を狙える。

- 異なる点:TBよりも少しスピンが入りやすく、弾道が高めになる傾向。打感もDIの方が柔らかい印象。

DIは中元調子というよりは中調子に近いため、よりタイミング重視のプレーヤーに合います。

③テンセイCK Proオレンジ

同じ三菱ケミカル製の**「テンセイCK Proオレンジ」**もディアマナTBと比較されるシャフトのひとつです。こちらは明確な元調子設計で、ハードヒッターに支持されています。

- 似ている点:方向性が非常に安定しており、暴れない。インパクトゾーンでの強さ。

- 異なる点:TBよりもしなりポイントが手元にあるため、シャープな切り返しを求めるスイング向き。フィーリングはかなり異なる。

スイングテンポが速い、またはしっかり振り切りたいタイプの上級者には向いていますが、ミート率の安定にはTBの方が優位なケースもあります。

④ディアマナBF(前モデル)

当然ながら、ディアマナTBに最も近いのはその前モデルであるディアマナBFです。シャフトのしなり戻り、トルクのバランス、振動数帯なども非常に近い設計です。

- 似ている点:中元調子の挙動と、切り返しでのタイミングの取りやすさ。先端剛性も近い。

- 異なる点:TBの方が剛性分布にメリハリがあり、インパクト効率が高い。BFの方がやや粘るフィーリング。

BFを使用していたゴルファーがTBに乗り換えるケースは非常に多く、違和感なく移行できる唯一の選択肢とも言えます。

⑤選ぶ際の注意点

似たシャフトを探す際は、「フィーリング」だけでなく、「ヘッドとの相性」「スイングのテンポ」「インパクト時の挙動」までを含めて判断することが重要です。単純に「中元調子だから似ている」という理由だけで選んでも、フィッティングが合わなければ逆に飛距離や方向性が悪化します。

フィッティングの際に見るべきポイント:

- シャフトのしなり戻りのタイミング

- 打ち出し角とスピン量

- ヘッドスピードとミート率の変化

- シャフト重量とのバランス

これらを考慮しながら、ディアマナTBと比較検討することで、自分に最適なシャフトを見つけやすくなります。

50Sについて

ディアマナTBシリーズの中でも、「50S」モデルはヘッドスピード40〜45m/sのゴルファーにとって非常に注目されるスペックです。軽量帯でありながらも、中元調子ならではのしっかり感を残しており、操作性と飛距離のバランスを取りたい中級者以上に向いています。

①基本スペック

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 重量(50S) | 約57g前後 |

| 調子 | 中元調子 |

| トルク | 約4.4 |

| 振動数 | 約260cpm(参考値) |

| 推奨HS | 約42〜46m/s |

このスペックは「軽くてしなりすぎる」といった軽量シャフト特有の弱点を排除し、振り抜きやすさとしっかり感を両立しています。

②対象プレーヤー

ディアマナTB 50Sは、以下のようなゴルファーに適しています。

- ヘッドスピードが42〜45m/s前後の中級者

- ドライバーの飛距離に安定性を求める方

- 軽量系でも暴れないシャフトを探している

- 体力的に重いシャフトを振るのが辛くなってきたプレーヤー

特にアマチュアゴルファーの中では、「60g台では重くて振り切れないが、40g台では頼りない」と感じる層にとって最適解になりうるスペックです。

③実際の使用感

実際に50Sを使用したゴルファーからは以下のような声が多く聞かれます。

- 「切り返しのタイミングが取りやすく、シャフトの動きが分かりやすい」

- 「軽量なのにスピンが入りすぎず、棒球気味で前に伸びる弾道になる」

- 「先端が硬めなので暴れず、フェース向きの安定感が高い」

- 「冬場の寒い時期でもシャフトが頼りない感じにならない」

軽量モデルでありながら、「ただ柔らかい」だけでなく、しっかり芯がある挙動が高評価につながっています。

④50Sと60Sの違い

| 特徴 | 50S | 60S |

|---|---|---|

| 重量 | 約57g | 約65g |

| スイングテンポ | ゆったりでも合わせやすい | 速めでも叩ける |

| スピン量 | やや多め | やや少なめ |

| 操作性 | 高い | やや低め |

| 推奨HS | 42〜46m/s | 45〜49m/s |

50Sの方がややスピンが入りやすく高弾道になる傾向がありますが、方向性や振りやすさのバランスは非常に優秀です。軽量である分、疲れにくくラウンド後半のショット精度も安定しやすいという実用的なメリットもあります。

⑤フィッティングでの注意点

50Sを選ぶ場合には、シャフト重量だけでなく、以下の点も確認しましょう。

- スイングテンポ:ゆっくりとしたテンポの方に向いているが、急な切り返しでも暴れにくい。

- フェースターン量:自然なターンでボールをつかまえやすく、フェード系の安定感も◎。

- 球の高さ:適度に高弾道だが、吹き上がるほどではない。

また、軽量モデルはスイングプレーンの変化にも敏感に反応するため、安定したスイング軌道を意識することで最大のパフォーマンスが発揮されます。

ディアマナTBは飛ばないのかまとめ

「ディアマナTBは飛ばない」という声は一部のゴルファーから聞かれますが、実際の性能や設計意図を確認すれば、誤解や相性の問題による印象であることが多いとわかります。ここでは、ディアマナTBが本当に飛ばないのかどうかを改めて総括します。

①“飛ばない”と感じる理由とは?

ディアマナTBは中元調子で剛性が高めに設計されており、しなり戻りによって強い弾き感が得られるタイプのシャフトではありません。そのため、以下のようなゴルファーには「飛ばない」と感じられることがあります。

- 切り返しでシャフトのしなりを活かすタイプ

- 軽くて軟らかいシャフトの“走り感”に慣れている

- ヘッドスピードが40m/sを下回る

- ボールをつかまえる動きが苦手なスライサー

TBはインパクトゾーンでシャフトが暴れにくく、操作性や方向性を重視した設計です。そのため、「飛距離最優先」ではなく、「安定した飛距離」を重視する傾向があります。

②実際の飛距離性能は?

適正なヘッドスピード(43〜48m/s)で打てば、ディアマナTBはしっかり飛距離を出すことができます。以下に、試打で得られたデータの一例を紹介します。

| ヘッドスピード | キャリー飛距離 | トータル飛距離 | スピン量 |

|---|---|---|---|

| 44m/s | 約235ヤード | 約255ヤード | 2200rpm |

| 46m/s | 約245ヤード | 約265ヤード | 2100rpm |

このように、スピン量を抑えつつ、前に伸びる中弾道の球筋で、ロスの少ない効率的な飛距離を実現しています。「吹け上がらない」「左右ブレが少ない」点が飛距離につながるタイプのシャフトです。

③比較対象による誤解

飛距離性能については、以下のような他モデルとの比較で誤解が生じている場合があります。

- ベンタスブルーやスピーダーNXのような先中調子系と比較 → 弾き感の差により「飛ばない」と感じる

- 軽量系の走り系シャフトとの比較 → ヘッドスピードが上がることで相対的に飛んでいるように見える

TBは“走りすぎない”ことが特徴であるため、初速に極端な差が出るタイプではなく、その分ミスヒット時の飛距離ロスが少ないという特性があります。

④ディアマナTBを“飛ばす”ために必要な要素

以下のポイントを意識することで、ディアマナTBでも最大飛距離を引き出すことが可能です。

- 切り返しを急ぎすぎず、シャフトに自然に仕事をさせる

- スイング軌道を一定にし、ミート率を高める

- 適正なロフト角・スピン量に調整されたヘッドと組み合わせる

特に、インパクト前後でシャフトが安定することがこのモデルの利点なので、「どれだけ芯で打てるか」が飛距離に直結します。

⑤結論:飛ばないわけではない

結論として、ディアマナTBは「飛ばないシャフト」ではなく、「安定して飛ばすシャフト」です。ヘッドスピードやスイングタイプとの相性が合えば、他の弾き系シャフトと遜色ない、またはそれ以上の飛距離と方向性を両立できます。重要なのは、自身のスイングスタイルとシャフト特性のマッチングです。